Lo he recortado un poquito:

(...)Total, que recomendé a los oyentes y les recomiendo ahora a ustedes esta maravilla pequeña:

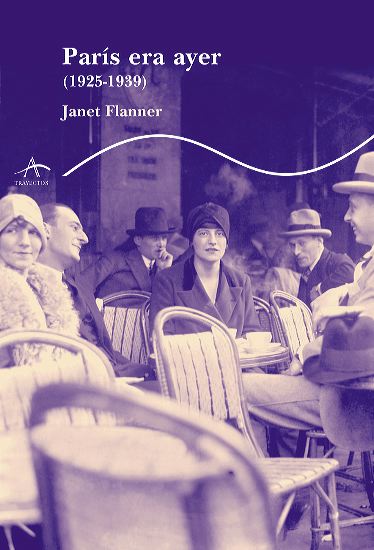

Lo escribió, como se puede ver ahí en la portada, la señorita Janet Flanner (y lo traduce Damián Alou Ramis, cuyo nombre figura solamente en el interior, pero ya lo saco yo a la palestra para que lo vean ustedes, porque traducir es como limpiar, un trabajo que parece que sólo se nota cuando está mal hecho, y eso es grandísima injusticia). ¿Y saben ustedes quién fue Janet Flanner? Pues ya se lo cuento yo, que la señora lo merece.

Janet Flanner nació en 1892, en Indianápolis, capital del estado de Indiana, de una familia cuáquera. Como curiosidad, les cuento que sus padres tenían una funeraria y que montaron el primer crematorio del estado. Así, entre muertos y aromas de formol, creció nuestra heroína. Fue a la universidad de Chicago, salió de allí en 1916 y volvió a Indianápolis, a escribir en el periódico local la crítica de cine. Pero no tardó en dejar el empleo, porque en la universidad había conocido a William “Lane” Rehm, un artista neoyorquino del que se había hecho muy amiga y con el que, en 1918, contrajo matrimonio. Oh, el amor, suponemos que dirían las amigas de Janet. No, no exactamente. Más bien: Oh, vivo en Castroculo y me muero del asco y este tío vive en Nueva York y me cae realmente bien. Sácame de aquí, William, por la gloria de tu madre. Dicho y hecho: allá fue la señorita Flanner, a la ciudad grande y hermosa que era Nueva York en los años casi 20. Lará, larito.

Qué pinta estupenda tenía la señora, ¿verdad? No sé si la foto corresponde a un lunes por la mañana o a una fiesta de carnaval, pero vamos, que le hacía mucha falta salir de ese pueblo de mierda (un beso, buena gente de Indianápolis) y pasear por Manhattan. William era, por cierto, un gran tipo. El matrimonio les duró un suspirito, pero mantuvieron el contacto, fueron amigos toda la vida y él siempre estuvo ahí para apoyarla, tanto en su carrera literaria como en su paso del Rubicón.

Mientras Janet pasea por Nueva York y se acerca al hotel Algonquin, donde el círculo vicioso de la señorita Dorothy Parker rajaba del mundo entero y se bebía hasta el agua de los ceniceros, nosotros vamos, si les parece, a conocer a otra estupenda señorita: Sarah Wilkinson.

Sarah Wilkinson nació en 1888 en Troy (Nueva York). Era de las que no necesitan echarse el tarot para ver su futuro: familia de clase media, un buen colegio, un matrimonio con su amor de la infancia, Oliver Filley, y seguramente dos niños, una casa con jardín y muchas visitas a la biblioteca, el teatro y la sala de conciertos más cercana. Tururú. Sarah era un culo inquieto y, con la tarta de bodas todavía en la boca, ella y su flamante marido hicieron las maletas y se fueron a China, Japón y Filipinas, donde vivieron unos años porque el mundo es grande y vale la pena echarle un vistazo.

Cuando volvieron a Nueva York, ella se puso a trabajar como crítica de teatro para el New York Tribune y como freelance para el National Geographic. Ahí fue cuando decidió rebautizarse y ponerse un nom de plume de los que quedan flotando en el aire un ratito después de pronunciarlos: Solita Solano.

El uso de este sonoro pseudónimo tuvo que ver, parece con una disputa con su familia, que acabó por desheredar a la jovencita. Pero también se me ocurre que si nosotros, latinos anglófilos, imaginamos historias protagonizadas por John y Nicolette, es lógico que al otro lado gusten de vestirse con un sonoro nombre vagamente hispano. Yo tuve un amigo alemán que llegó a España sabiendo decir solamente Cuándo se come aquí, y que se puso de nombre artístico Paco Pescado. Y los fans de Barry Gifford recordarán personajes de nombres tan estupendos como Romeo Dolorosa, Calavera Dorfman o los hermanos Mano y Boca Demente. En mi barrio nadie se llama así, pero anda que no sería bonito.

Solita Solano, pues, iba un buen día paseando por Greenwich Village cuando se dio de morros con Janet Flanner, que acababa de casarse con el amigo William. Zacabumba, flechazo instantáneo. Oliver, tenemos que hablar. William, cariño, te vas a reír cuando te lo cuente. No sabemos cómo se lo tomó el primero, pero ya les digo que el segundo era más bueno que el pan tierno y despidió a Janet con besos y bendiciones. De hecho, ni siquiera se molestaron en divorciarse hasta mucho más tarde, y aun entonces lo hicieron amistosamente y sin gritarse.

Las dos señoritas habían encontrado a su alma gemela. Las dos leían todo lo que les caía cerca y se iban de copas con gente tan estupenda como Harold Ross, editor de The New Yorker, o su mujer, Jane Grant, escritora feminista que coincidió con Janet en la Lucy Stone League, un grupo que luchaba para que las señoras pudieran conservar su propio apellido al casarse, lo que a lo mejor a usted, Amigo Lector Nacido y Criado en Tiempos Modernos, le parece una chorrada como un piano. No lo era entonces y sigue sin serlo, y aprovecho para recordar a los escépticos la existencia de una tienda de ropa para novias que se llama Señora de. Con dos cojones.

Total, que Janet y Solita se lo estaban pasando pipa y decidieron ir a pasear tanto amor y tanta literatura por algún lugar exótico. Le cedo la palabra a James Campbell, autor del prefacio de París era ayer. Dinos, James.

Total, que Janet y Solita se lo estaban pasando pipa y decidieron ir a pasear tanto amor y tanta literatura por algún lugar exótico. Le cedo la palabra a James Campbell, autor del prefacio de París era ayer. Dinos, James." Cuando Janet Flanner llegó a París en 1922, intuyó que su futuro literario estaba en la ficción. Tenía treinta años, acababa de librarse de un matrimonio que no le convenía y admitía que le atraían más las mujeres que los hombres. Se había embarcado en una novela que se titulaba La ciudad cúbica, un título que sonaba bastante moderno, intentaba escribir poesía y esporádicamente mandaba artículos a periódicos y revistas.

Su compañera en la Orilla Izquierda era Solita Solano, una actriz que se pasó a la escritura y que también huía de las convenciones. La pareja seguiría manteniendo su amistad de por vida, aunque no siempre fueron amantes. Solita había sido desheredada y se había inventado una nueva identidad, pero ni a ella ni a Flanner les faltaba el dinero. Pasaron un año viajando por Grecia, Italia y Alemania antes de alquilar de manera permanente cuatro habitaciones en el modesto Hotel St. Germain des Prés, en la Rue Bonaparte. No habían oído hablar de la Generación Perdida, pero de todos modos, fuera lo que fuera, ellas no pertenecían a aquella. Flanner vivió en hoteles gran parte de su vida; más adelante residiría en el Ritz."

No sé a ustedes, pero a mí me da una envidia de espanto el concepto de escritor, generalmente norteamericano, que decide vivir en un hotel porque puede y porque le da la gana. Da lo mismo que sea en la propia ciudad, como Dorothy Parker en el Algonquin, o en el extranjero, como hacían Truman Capote y Jack Dunphy cuando se iban a Italia. La cosa es que vivir en un hotel supone renunciar alegremente al concepto de hogar, supone vivir entre extraños, alimentarse de martinis y aperitivos salados, decirle al mundo que ahí te las den todas. Bien y bravo. Y después de este breve inciso, volvemos a lo nuestro. ¿Qué estabas diciendo, James?

Además de su obra de ficción y de su poesía sáfica, Flanner escribió cartas: a su madre, a la que preocupaba la cabezonería de su hija; al marido que había abandonado, que al parecer le mantuvo su lealtad y afecto en años posteriores; a una vieja amiga de Manhattan, Jane Grant, que se había casado con un periodista llamado Harold Ross, que en 1925 estaba a punto de convertirse en el director del recientemente fundado New Yorker, una revista de noticias de actualidad y de humor. En sus primeros números, el New Yorker tenía muy pocas pretensiones literarias (se las dejaba a su rival, el Vanity Fair, que publicaba a gente como Aldous Huxley, Djuna Barnes y Edmund Wilson).Los Ross debieron de compartir las cartas de Flanner, tal como suelen hacer las parejas, pues en el verano de ese año, cuando la revista llevaba apareciendo apenas unos meses, Jane Grant la invitó a enviar una crónica quincenal desde París. Ross, le dijo, “quiere anécdotas e informaciones que les resulten familiares a los norteamericanos, chismes acerca del mundo del arte y un poco sobre la moda, quizá… muchos comentarios acerca de la gente que se ve por ahí y quiere que en todo ello le inyectes una personalidad definida. De hecho, cualquiera de tus cartas serviría”.De este modo, Janet Flanner empezó a enviar noticias a su país, igual que se las mandaría a un confidente, aunque con los años alcanzaría la cifra de medio millón de lectores. La fórmula de Jane Grant era buena: muchos escritores envidian el brío de sus propias cartas, y se preguntan cómo transmitir la misma seguridad a su obra “seria”.

¿Y qué es lo que había en París para que mereciera la pena mandar una crónica cada quince días? Pues, para empezar, la Generación Perdida. Les pongo en antecedentes, que les veo un poco perdidos también.

En París, en la Rue de l’Odéon, la señorita Adrienne Monnier regentaba esta librería tan bonita:

En la Maison des Amis des Livres se vendían las obras señeras de la literatura contemporánea. Pero además, también era punto de encuentro de escritores como André Gide, poetas como Paul Valéry o novelistas como Jules Romains. A estas reuniones asistía de vez en cuando Sylvia Beach, una joven norteamericana que se quedó pasmada de ver tanto y tan bueno allí mezclado y decidió hacer lo mismo, pero en inglés. Se fue al otro lado de la calle y abrió esta librería:

Aquello fue la repanocha, la caraba, el acabóse. Entre la Maison des Amis des Livres, la librería Shakespeare & Company y el café Les Deux Magots circulaba lo más granado, lo más talentoso y lo más extravagante del París de la época. Había pintores, como Henri Matisse, Pablo Picasso o Max Ernst; había bailarinas, como Isadora Duncan o los componentes del Ballet Ruso; había actrices, como Sarah Bernhardt; había condesas y rameras, había militares y había poetas surrealistas, había un poco de esto y un poco de aquello y todo era bueno.

Y, especialmente, había un montón de escritores, residentes o visitantes, que cuesta enumerar sin pasmarse muchísimo: estaba el protomacho Ernest Hemingway; estaba el (increíblemente bueno y recomendable) poeta e. e. cummings con su mujer; estaba la pareja Toklas-Stein, centro del mundillo lésbico; estaba el popular John Dos Passos; estaba el aún más popular James Joyce, que era la estrella del momento por la polémica publicación del Ulysses; estaba el poeta Hart Crane, que era un borrachuzo de los que hacen época; estaban Scott y Zelda Fitzgerald, que organizaron un fiestorro memorable en un barco anclado en el Sena, y más adelante estarían Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir. Y muchos, muchos más.

Con ellos, Janet y Solita se fueron a merendar, al teatro, al ballet y a dar una vuelta. Se lo pasaron pipa e hicieron amiguitos. Djuna Barnes, que las conocía y frecuentaba mucho, las retrata en su Almanaque de las mujeres, con los pseudónimos de Nip y Tuck. También Janet Flanner habla de ella en sus crónicas:

Djuna Barnes era la escritora más importante que teníamos en París. Era una mujer alta, bastante guapa, de voz vigorosa, y una extraordinaria conversadora, llena de recuerdos de su vida neoyorquina en Washington Square y de su excéntrica infancia en algún lugar del Hudson.

La historia que más me gustaba de las que contaba trataba de una época en que su padre, que tenía unas ideas curiosas acerca de la nutrición, decidió que, puesto que las gallinas comían guijarros para ayudar a la digestión, unos cuantos guijarros en la dieta de sus hijos podrían resultar igualmente saludables.

Si el Amigo Lector piensa que su familia es un circo de grillados, debería probar a lidiar con la familia de la señorita Barnes. Además de someterla a la dieta pétrea, el padre de Djuna encontraba muy conveniente abusar regularmente de ella, con la colaboración de la abuela de la criatura. Pero otro día hablaremos de la vida y obra de Djuna Barnes, porque desde aquí les estoy viendo quedarse ojipláticos del susto.

Las crónicas de Janet incluían un poco de todo: estrenos, necrológicas, ecos de sociedad y cotilleo puro y duro. Cotilleo de altura, naturalmente. Venga, échenle un ojo al debut de Josephine Baker en París:

Hizo su aparición completamente desnuda, a excepción de una pluma rosa de flamenco entre las piernas; la llevaba sobre el hombro un negro gigantesco, y ella estaba boca abajo con las piernas abiertas ciento ochenta grados. El negro se paró en mitad del escenario, y sujetándola por la cintura con sus largos dedos como si fuera un cesto, la bajó hasta el suelo del escenario en una lenta voltereta, donde ella permaneció, como una magnífica carga que acaban de dejar, en un instante de completo silencio. Josephine Baker era una inolvidable estatua de ébano. Un grito de saludo se extendió por todo el teatro.

Lo que sucedía después no era importante. Los dos elementos específicos habían quedado establecidos y eran inolvidables: el magnífico cuerpo moreno de ella, un modelo nuevo que por primera vez demostró a los franceses que lo negro era hermoso, y la vehemente reacción del público masculino y blanco de París, la capital del hedonismo de toda Europa. No había pasado ni media hora desde que bajara el telón de la noche del estreno, y la noticia de su llegada se había extendido a través del boca a boca por todos los cafés de los Champs-Élysées, donde los testigos de su triunfo, delante de una copa, repetían excitados el relato de lo que acababan de ver: ellos sin saciarse nunca de reiterarlo, y los que los escuchaban anhelando oír más verdades tan fantásticas como ésa.

(...)

Lector Constante sigue recordando algunas de las mujeres citadas por Jannet Flanner en sus crónicas, como Cora Pearl, o Lianne de Pougy.

Lo pasé bien leyendo esta entrada.

Quizás también te interese:

Silvia Beach y Adrienne Monnier: las libreras más comprometidas

Mujeres de la Rive Gauche

No hay comentarios:

Publicar un comentario